本文系作者原创,授权“美国华人杂谈”独家发布。转载需征求许可,规范署名(公号名/ID/作者),违者必究

3月,我和几位华促会同事在圣地亚哥靠近墨西哥边境的一个已停运的交通中心支援当地志愿组织。

从今年2月底开始,美国海关和边境保护局(CBP)每天会在此释放400至500名此前在边境被拘留的移民,被称为“当街释放”(Street Release)。这些移民已经通过了CBP的初步询问和初步背景调查,将在志愿组织的帮助下,或经由交通中心前往机场,或暂时在当地的庇护所过渡数日。

移民们几乎毫无头绪,很多情况下需要依靠志愿组织的帮助,但我和同事们观察发现,现有的资源已经不足以支持极其多元、数量众多的移民。几天的工作让我们感受到了志愿工作之艰辛,移民的处境之困窘和危险。

经历和观察

这个交通中心与美墨边境的直线距离约为3.2英里(约5公里),驱车10分钟就是蒂华纳(Tijuana)——墨西哥下加州(Baja California)最大的城市。这里是该边境CBP释放移民的唯一地点。可以说,这是圣地亚哥移民的集散点,被CBP集中释放在这里,在进入下一个交通中心,继而前往机场等地。这是最需要资源的地方。

当地的移民权益志愿组织告诉我们,每天早上7点前,一般CBP会将预期的当日释放人数发过来。一辆CBP的大巴最多能载47人,志愿组织再根据预期人数计算出当日大概会有几辆车停靠在近边境交通中心。

其中一个当地组织在运营一辆免费穿梭大巴,会将移民带往老城交通中心,他们在那里能够搭乘前往机场的免费巴士。穿梭大巴重复从近边境交通中心到老城交通中心的路线,约一小时一趟,一天能走9趟左右。老城(Old Town)是圣地亚哥的旅游胜地,一个带着浓厚欧洲殖民色彩的州立历史公园。

我以前来圣地亚哥旅游的时候参观过老城,但完全没注意过这个交通中心。此次近距离再看发现它的优点很显著:包含轻轨、公交、客运汽车、机场小巴在内的交通枢纽、配有公共卫生间、便利店。与已停运的近边境交通中心形成鲜明对比,那里连移动厕所隔间都是仅供司机使用的,比起交通中心,用“居民区中荒芜的停车场”来形容或许更准确。

志愿者组织每天会透过通讯软件Whatsapp来分配人手:需要在两个交通中心分别安排适当的人手。总体而言,每个交通中心会有2-5名志愿者,有时会更少。然而,CBP并不是每天都会告知预期人数,有时甚至在入夜后还会往近边境交通中心放人,这给志愿团体的工作增加了极大的难度——夜里温度低,没有志愿穿梭大巴,而附近教堂愿意提供的庇护床位比较有限——让移民逗留在此不但有人身危险,更可能引起附近居民的不满。CBP大巴停靠的时间也并不确定,有时候一小时来一趟,有时一小时来三趟,我们还遇到过同时来了两辆大巴、三辆小巴。

我和同事们分为两队,一队人在老城交通中心,一队人在近边境交通中心。第一天的时候我和华促会移民权益项目经理Jose在近边境交通中心。尽管提前做好了一定的心理准备,现场的情况还是叫人措手不及,几个志愿者都使用“混乱”一词来形容近边境交通中心。

第一是人手不足。仅有2-3名来自不同移民权益机构的志愿者在疏导每趟大巴近50人,而志愿穿梭大巴只能够承担每1-1.5小时的频率。导致一定数量的移民会在该地点逗留一段时间,而在逗留期间,下一趟大巴或许已经到达。

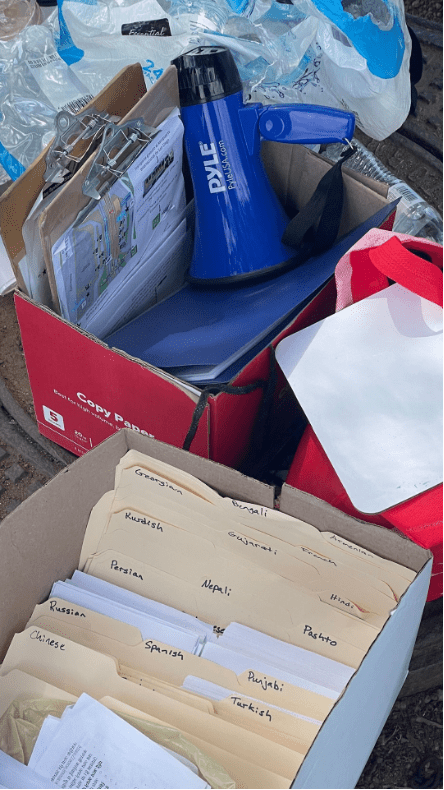

第二是语言障碍。当地志愿组织有一些多语言能力者,能涵盖英语、西班牙语、法语、葡萄牙语。但仍然无法囊括移民们使用的语言,比如阿拉伯语、印度语、越南语、俄语,以及中文。这也是我和同事们前来支援的主要原因之一:希望能为使用中文的人提供帮助。

第三是信息壁垒。尽管志愿组织打印了数十种语言的宣传单来告知刚被释放的移民们所在的位置及如何前往机场的一些基本信息,但由于人手不足和原本已存在的信息差,许多人完全不知道他们的所在地(哪个城市、哪个州),有些人也不知道要往哪里去、怎么去——这同样导致了一定的滞留率,人们需要时间来确认自己的下一步,而他们已经掌握的信息却相对少。

当日工作结束后,我们两队汇合并总结和分享。第一天在老城交通中心的两名移民权益倡导Kelly和Gin表示,老城交通中心较为井然有序,人数也相对较少。加上由圣地亚哥城市运营的机场小巴班次频繁,大约10-15分钟一趟,因此没出现太多人员滞留。当然同样的,上述三个困难依旧存在,只不过因为人数相对少而相应减轻了志愿者的工作难度。

值得一提的是,在去年12月已经来过圣地亚哥进行志愿工作的Jose和Gin都表示,此次情况要更为混乱,也更加不同。这个主题也贯穿到我们为期三天的工作和观察中。

其一是资源显著不足。上次的移民中心是由废弃的小学改造的,里面有桌椅、洗手间、食堂(尽管开放时间短暂)等基础设施,人们可以在中心内稍事休息、给手机充充电、吃饭喝水补充体力;也能得到更有指向性的帮助:志愿者们会在不同摊位提供服务,包括换汇、订机票、打印登机牌等。然而移民中心在今年2月底因资金耗尽而停止运营,移民被释放到街头,志愿者们也被迫分散在两个交通中心导流,并且要低调地、尽量不引人瞩目地提供最基本的援助。

其二是移民构成的多样化。尽管三天时间很短,我们接触到移民的母国之多元、语言之多样,让我手机里的地图和语音翻译器成为最常用的软件。人们的母国跨越各大洲,比如美洲的哥伦比亚、危地马拉、海地、牙买加;欧亚大陆的格鲁吉亚、哈萨克斯坦;亚洲的巴基斯坦、越南、中国……而中国移民的家乡也是各自不同。

其三是中国移民的减少。比起上次一天集中接触到上百位中国移民的数量,这次每辆CBP大巴的47人中平均有2-4名中国移民,一天算下来大概在18-40人左右。当然,这并未涵盖全部中国移民的数量——尽管近边境交通中心是此处边境的唯一释放点,但有孩子陪同的母亲是不被美国法律允许进行街头释放的(而会被直接送往庇护所),这一点我们也是在接下来几天的工作中才学到的。但数十人与上百人的比较还是说明了一定数量上的减少。

次日我依然和Jose组队,轮替去了老城交通中心。果然如Gin和Kelly分享的一样,比近边境交通中心要有序得多。加上该地更为开阔、基础设施相对齐全,志愿者能更好地进行导流和一对一援助。在交通中心见到的中国移民也相对更少,尽管很多人都需要经由机场去到他们的目的地。我认为原因之一是近边境交通中心缺乏中文指示,许多人无法很准确地知道志愿者穿梭大巴的存在及路线。原因之二是交通中心能使用中文的无牌包车司机有针对性地向中国移民揽客。

体会和感受

短短三天的外勤工作,百感交集——一方面对帮助到有需要的人感到开心;另一方面又对我观察到的现象感到担忧。

不可持续的志愿援助

如同上文提到的,在今年2月底圣地亚哥郡提前耗尽资金后,政府没有再继续拨款支持安顿移民的工作。跟移民问题在全国范围被炒作成热门议题一样,在当地也是个争议大的政治议题。尤其是在今年1月末圣地亚哥遭遇到洪灾之后,政府拨款安置移民的举措变得刺眼,志愿团体表示,有舆论质疑:“我们应当先拨款帮助(受洪灾影响的)自己人,而不是移民”。

我认为这是典型的将移民异化、将社区对立的论调。诚然,受灾者应该得到妥善的安置,但这与移民得到援助并不冲突。尤其是当我看到志愿团体靠联结各组织的微小力量来维持秩序,我更确定援助移民是能让整个社区受益的——移民得到妥善的安置、导流,减少滞留量,就不会出现大规模流量街头的情况,附近的居民区也不会感到明显的影响。

也是因为受到了来自政府的政治压力,我观察到志愿组织谨慎行事,低调地提供援助。比如志愿穿梭大巴不愿意被具名,只愿以“合作伙伴大巴”被提及。并且考虑到释放点不具备如移民中心的基础设施,志愿组织对能持续提供的援助十分有意识。他们提醒我们尽量不要提供超出基本援助的服务,比如为移民换汇、提供充电宝、打印文件等。因为我和同事仅在当地进行三天的支援,而此后当地志愿组织并不能持续提供同等水平的援助,为了不再增加志愿者的工作难度并让此项工作可持续,我们提供服务的边界就要设定得更清晰。对我个人来说这是一个新获取的经验和学习过程。

在当地提供支援的无论是志愿团体工作人员还是个人志愿者,都鼓舞着我继续学习如何为社区提供服务。比如个人志愿者Catalina,她本科就读的是公共卫生,想要继续攻读法学院成为一名公益移民律师。Catalina说自己的家人就是移民,因此她能说流利的西班牙语,在边境城市长大的经历让她看到移民社区缺乏为他们服务的公益移民律师。“我长大的地方就像在边境中间,我的左脚在美国、右脚在墨西哥。我不想成为大律所的律师,我想用我的社区能得到使用母语的移民法律服务。”

还有一位住在拉斯维加斯的个人志愿者Jason,他的家人住在圣地亚哥,Jason说大概半年前在新闻上看到边境的状况,觉得自己力所能及提供援助,于是买了一些食物送到边境,但这仅仅是开始——后来他甚至买了一辆卡车来运输食物,还从身边的朋友那里筹款到四千多以持续支援。“我们在拉斯维加斯看不到那么多边境状况,所以我拍了视频给朋友们看,让他们了解真实的情况。”Jason是亚裔,能说普通话,他强调提供语言帮助非常重要。

志愿团体工作人员也展现出专业,但伴随的是高压工作带来的、肉眼可见的疲倦。比如长期被分配到老城交通中心的、隶属于海地桥梁联盟(Haitian Bridge Alliance)的Guerlien和David,他们每天从上午7点到晚上7点都在工作、长时间站立并要随时准备应对未知情况。尤其是志愿者需要一定成功程度地开放自己才能在短时间内取得移民的信任,我和同事们仅仅援助三天已经感觉到身体上和精神上的双重疲惫,很难想象志愿团体的工作人员是如何在高强度的情况下坚持了大半年,也很难想象这如何能健康地持续下去。

最重要的是,缺乏系统性的支持让团体的协调工作更困难,这导致了工作本身更依赖和消耗个人的力量和精神。如同许多志愿者提到的,集中的移民中心要好得多,在那里大家只需要忙好手头的事,而不需要耗费过多精力去调配人手、协调通讯、应对突发状况等等。

潜在的风险和危害

除了“走线客”,我们还在边境见到了一个特殊的亚裔群体,“包车司机”。

第一天到近边境交通中心工作时,入眼可见一个荒芜的停车场。停车场入口和路边站着大约五六位亚裔长相的男子。我们用普通话自我介绍,试图了解情况。简单几句交谈后,我们得知这几位男子是做无牌包车生意的,他们在这里等待被释放的中国移民,然后尽可能让移民付费坐上他们的私家车去机场或洛杉矶。

当得知我们是来自己旧金山的非营利组织和看到我们派发的移民法律资讯传单后,包车司机们展现出一定程度的善意,夸赞我们派发的资讯及时,并且应该“拿去洛杉矶也发发”。一些司机讲述着自己的移民经历和政治理念,同时向刚从CBP大巴下来的中国移民兜售中国香烟并询问去向。

在后来我跟志愿组织移民捍卫者法律中心(Immigrant Defenders Law Center)组织的Ruth——她像是驻守在近边境交通中心的小队长——的交谈中得知,包车司机们为了揽客,有时对志愿者们不太客气,“尤其是对会讲中文的”,Ruth这样说。

背后逻辑还是比较简单的,志愿者负责引导移民们先坐志愿穿梭大巴前往老城交通中心,再从那儿坐机场小巴前往机场。而越多的人选择志愿者提供的免费方式前往机场(再前往目的地),包车的生意自然越冷清——尽管志愿者们无意去挡谁的财路。而在停车场的路口,也有几辆非中国司机的有证包车在等候乘客。语言优势和掌握信息差是中国包车司机的利器,靠着一定程度的事实扭曲:比如称志愿穿梭大巴“每两个小时才一趟”、老城交通中心是“什么都没有的火车站”,许多中国移民最后都选择了包车。

在接下来的几天里,我陆续打听到中国包车司机送人去机场和洛杉矶的价格,说实话不算离谱。再加上,在志愿者们不具备中文语言能力的前提下,包车司机们是释放点唯一能用母语与中国移民交流的人群。我不禁想,如果我也是在边境被拘留几天、与亲人分离甚至失散、下车后立刻见到熟悉的面孔和听到熟悉的语言,我是不是也会下意识地对其产生信赖呢?

但我仍然担心潜在的人口贩运风险和对人身安全的危害。

尽管中国包车司机在释放点是为了揽客做生意,但由于他们是唯一能快速提供中文资讯的信息源,导致他们所说的内容可能会被过度信赖或成为“权威”。而包车司机的“随机应变”也增加了这部分的风险,比如在短短三天里,我打听到他们提出的包车去机场的价格已经翻倍,同时他们还在填补由于志愿团体资源不足而导致的服务空白,比如换汇。

我一方面同情和理解包车司机是为了生计——由于一些人同样是无证移民,还没有合法工作许可——但另一方面我对他们的一些行为和态度有许多问号,我也也担忧无牌私家车带来的潜在的、受利益驱使的人口贩运风险,而直接受害者会是强烈依赖中文资讯的中国移民。

另一个则是对移民自身人身安全的担忧。一样,由于没有集中的移民中心,志愿者难以确保信息同步和广泛传播。比如引导移民去正确的航站楼这种基本援助都很难被确保,机场小巴司机告诉我们许多移民一听到了机场就着急下车,结果下错航站楼;没有系统性的支持,尽管机场也有志愿者留守提供协助,但一些机场人员并不知道CBP发放的移民文件是足够支持移民登机的,所以一些人吃了门钉,他们又要再进行额外的确认和说明。

另外,我们后来才知道有未成年儿童陪伴的妇女是不会被释放在街头的,但这并非公开讯息。一些男性会在被释放到近边境交通中心后一直在那里等待他的配偶和孩子,但很显然是等不到的——儿童和妇女即便被释放出来也是会被直接送往庇护所。我们遇到一个中国叔叔就等了一个礼拜还没等到,还有一些人与自己的亲人离散,因为即便是一同被拘留的、释放的时间也可能不同。一些移民试图给志愿者看他们亲人的照片,但也很难问到结果,他们只能不断地回到原地等待,翘首盼望下一班CBP大巴。以上困难都因语言不通再增加几层障碍。

将移民作为人来看待

最后是我最大的感受:让我们将移民作为人来看待。正值大选年,我们能看到炒作移民话题的叙事,比骇人听闻的标题党:“X百万移民”入境,还有对立“非法”和“合法”移民来制造矛盾的。如同移民权益倡导者长期呼吁的,人没有“非法”的,只有“无证”和“有证”的区别。将移民进行“非法”分类,本身就是非人化的行为。

作为在美国拥有合法身份的移民,我深知维持合法身份是需要时间成本和金钱成本的。而我也意识到即便我有合法身份,在美国社会也是受到一些法律上的限制的。比如说我的身份限制我能从事的工作、限制我出入境、限制我居住在美国何地;我搬家变更地址的话要在10天内通知移民局等等……我也同样不具备美国公民具备的政治参与权力,比如右翼非常喜欢挂在嘴边的投票权。“有证移民”都尚且受到限制,那“无证移民”呢?

如果我们真的相信美国宪法宣扬的人人平等,那为什么出生在美国的人和出生在美国以外却想要来到美国的人受到的待遇是如此的不同呢?我们经常会听到别人说“用脚投票”,天然就是美国公民的人仅仅是因为“命好”所以高人一等吗?我们应当给予想要改变命运的人一点宽容、理解和尊重。迷恋优绩主义和成功学的人总是过度强调个人奋斗对命运的积极影响,却忽略了许多能获得世俗意义上成功——在移民问题的语境下是“成为美国公民”——主要靠的是“命好”。我问自己,如果命运让我抽到跟某些移民类似的开局牌面,我是否也一样要徒步穿越那个雨林峡谷。

我并非鼓励更多人通过非法越境的方法来移民或移居,而是希望我们要在审视到自己的特权的同时看到不具备同等特权的他人所面对的障碍。比如说同样来自中国,14亿人中拥有护照的人大概有2亿,不足15%——护照是拥有外国签证、访问海外的前提,而有能力符合申请外国签证资格的人更是少数。

有人选择用尖锐的批评态度看待移民问题,但也有人选择用包容和温和的目光来关注。比如我们在近边境交通中心遇到的有牌包车司机。他介绍自己移民自危地马拉,是通过“合法途径”,已经在圣地亚哥生活了几十年。司机叔叔对我们说,他很理解这些移民,因为有时候原籍国的环境让人不得不选择离开。他犀利地指出美国移民系统的伪善:“这是一个移民国家。殖民者先将原住民赶走,霸占了这块土地。抢走了别人的家之后再摆出主人的样子。”

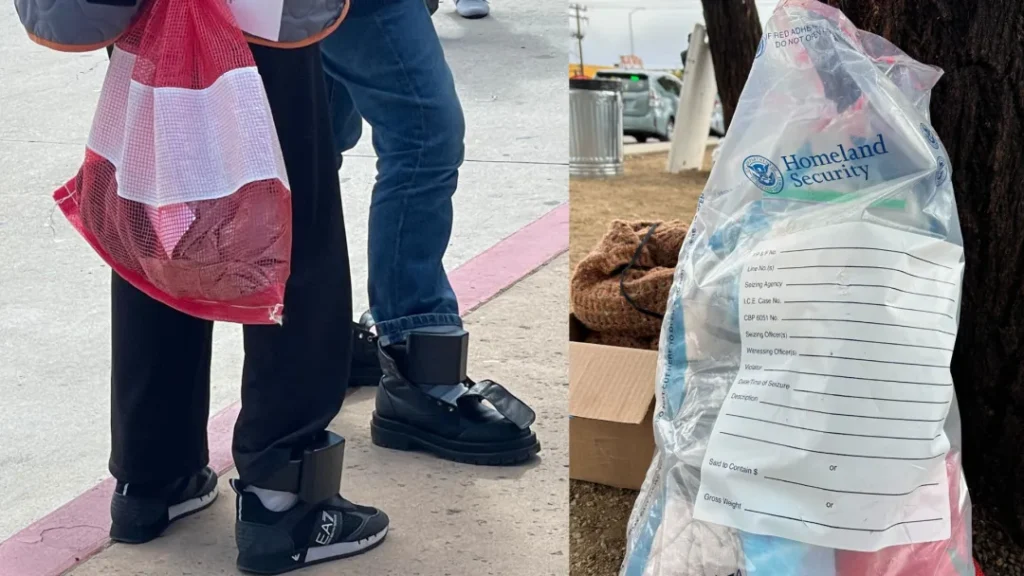

再者,合法身份给予我们这些所谓“合法移民”被看作人的权利:不需要因为身份担心移民执法局(ICE)上门盘查、不需要担心没有工作许可而被老板剥削、不需要定时去移民法庭报到、不需要担心退休后领不到社安保障……这几天的外勤工作,我们看到移民们被戴上腕带和电子镣铐、鞋带要全部解开(收监传统,防止狱中自残或伤害他人)、衣服用麻袋装等等。

这些移民系统将他们非人化的特征与我在移民身上看到的坚韧、乐观和不屈的品质行程鲜明对比。许多人旅途艰险,但精神状态仍然非常饱满;有人在数日等候,与被释放的亲友相拥喜极而泣;有人在谈到家庭和对未来的希望时展现出的勇气和决心;有人在无论语言是否相通的情况下,给予了许多感激和谢意。

我希望我们社区能将无证移民看成是我们的一部分,而事实上他们确实是社区的一部分。他们做美国公民不屑于去做的脏活累活、工作、交税、对经济做出贡献。我们许多人一定都与无证移民有接触,却不自知——我们接触他们的时候首先看到的是这个人本身,而不是移民文件。我希望大家不要被社交媒体上偏激的保守叙事带跑,而是自己去看、听和接触具体的人。到最后,抛开语言、证件、身份,我们会发现彼此都是有相似的梦想,渴望有尊严地实现自己的价值的人而已。