作者 | 木子立风

全文共 4725 字

阅读大约需要 12 分钟

编者按:说到美国的种族主义和有色人种被边缘化等现象,相信很多华人都和我有一样的疑惑,白人到底扮演了什么样的角色?每个人或多或少都有种族偏见和歧视,白人的隐形特权依然是一个经常被讨论的社会议题,所以社会应该要求白人 “父债子还” 吗?压迫有色人种的是美国欧洲殖民祖先,今天时代不一样了,美国社会 “矫枉过正” 了吗?在委屈和 “反向歧视” 白人吗?

最近在美国社交软件抖音 tiktok 上兴起一阵演技比拼大赛,在背景音乐想起的时候,表演者要从心碎哭泣变成马上对着镜头微笑,这场大赛吸引了不少演技高超的网友,慢慢的。点赞最多的几乎都是白人妇女,很多网友开始感到一丝细思恐极……

然后有一些 tiktok 网友做了评论视频,表示自己特别害怕这种 “白人妇女的眼泪”:“对于我一个黑人来说,这简直是大型恐怖现场。” 然后,针对白人妇女在推特上掀起一阵讨论:

“白人女性历来善用眼泪把自己伪装成受害者,然后操纵事实,最后拿来指责诋毁有色人种。”

” 这大赛让我想起了不寒而栗的爱默特 · 提尔(Emmett Till)案” (14 岁的爱默特被白人女性陷害和污蔑性骚扰,导致他被白人暴徒杀死,最后暴徒被判无罪释放。)

网友无心,但 “白人女性的眼泪” 和“脆弱的白人女性”其实是近年种族主义研究关注到的一个特殊的现象,很多白人在反种族主义运动中感到自己“很委屈”。

脆弱白人的白人式谈话

美国教育学博士罗宾 · 迪安杰洛(Robin DiAngelo)在 2018 年出版书籍《脆弱的白人》(White Fragility)中,将 “脆弱的白人” 定义为处在 “一种状态” 下的白人,在这种状态下,即使是最低限度的种族压力也变得不可容忍,引发一系列的防御行动“。如果用一个通俗词汇,可以说是 “玻璃心”。

她指出,许多白人将自己与种族压力隔离开来 —— 例如,在以白人为主的空间里生活、学习和工作,拒绝与种族的现实接触。他们很少练习以任何一种持续的、诚实的或谦卑的方式思考或谈论种族问题。一旦遇到种族现实,他们便变得紧张,甚至痛苦,并以对种族公正起反作用的方式作出反应。

罗宾 · 迪安杰洛

“脆弱的白人” 的一个典型表现就是:“白人式谈话”。这个概念由希腊美国大学教育系主任和教授 Alice McIntyre 在 1997 年提出,迪安杰洛在 2011 年重申了这个概念。

“白人式谈话”(white talk)其实是 “脆弱的白人” 为了应对种族压力,逃避、拒绝和无视由白人及其附带的特权所产生的不公正现象,从而有意或无意地采取一种防卫式的反击策略。“包括愤怒、恐惧和内疚等情绪的外在表现,以及争论、沉默和离开引起压力的环境等行为”。

例如迪安杰洛 1981 年读书时,” 在学校上一节女权主义理论研究生课程,课本都是白人作者,只有一个黑人男性作者,完全没有关于原住民、西裔或亚裔女性作者的材料,我觉得资料的视角很单一。当我在课堂上只是提出了这个学术问题时,瞬间班上白人女同学全都对我充满了愤怒和敌意,导致我后来都没法好好上课。”

留学生们也许对下面这个场景感到熟悉:

在一节哲学课上,老师提问一个白人大学生史蒂夫,如何理解 “特权”。

而史蒂夫的反应则是在课堂上展开了长篇独白:我努力工作,如何用毅力克服了无数不便,但是你现在污蔑我是种族主义的受益者……

史蒂夫认为老师的这个问题,是因为他是白人,从而他就被打上 “种族主义者” 的标签。所以,与本来应该进行的 “反思特权” 相比,史蒂夫感到更迫切的是争辩和防卫,展开了典型的“白人式谈话”。

他拒绝讨论种族主义造成的伤害,相反,他要证明 “我才是那个生气的(受伤害的)人。” 这是一种间接对种族主义现实的否认。只要讨论种族主义造成的伤害,“白人式谈话”就认定这种讨论“伤害了我的感情”,以阻止进一步深入讨论。

“凯伦” 的涌现,“受伤害” 的白人

从 “白人式谈话” 进而发展到凯伦在美国的大量涌现,是 “脆弱白人” 对抗种族主义现实的自然体现。

“凯伦(Karen)”是最近在美国互联网上讨论很多的的一个名字。“凯伦”往往用来描述盛气凌人、无理取闹、要求特权的中产白人女性,通常是较为年长的一代。例如,她们经常在餐馆、加油站或者马路上要求免单、不合理折扣、以及不合理的空间等 “特权”,也有人批评说“凯伦” 这个词隐含了厌女和年龄歧视。

新闻标题:拒绝戴口罩的 “凯伦” 对着一家面包店工作人员故意咳嗽

2020 年,新冠疫情期间和 “黑人命也是命 (BLM)” 抗议期间,“凯伦” 开始越来越多地涌现。在纽约中央公园,一位遛狗的白人女性被一位黑人艺术家指出:你应该遛狗将狗绳拴好。结果,她马上拿出手机报警,谎称这位黑人艺术家要伤害她,危及她的人身安全。在美国种族主义现实中,有色人种,尤其是黑人往往面临这样的遭遇,仅仅因为其肤色被视为潜在的犯罪分子,一旦白人性女开始哭泣,警察很可能不由分说带走有色人种,下意识认为白人女性是受害者。

新闻标题:一个卡伦袭击黑人男子,并且把自己的狗当攻击武器扔了出去(别笑)

现在,“凯伦”这个名字也扩充到了其他人群,比如男性,或者年轻人,只要是有满地打滚耍赖扮演受害者的迷惑行为,也都被称为 “凯伦”。但是,毫无疑问,“凯伦” 基本上都是白人,或者更精确地说,是 “脆弱的白人”。“凯伦” 反映出这些白人对 “隐形特权” 没有概念,而有的时候,则是很有概念,并且进一步“要求特权”。

有趣的是,当 “凯伦” 们被曝光揭丑,“脆弱的白人”再次表现得很“脆弱”,认为这是对白人的种族仇恨和定性。他们要求特权,如果这种要求被谴责,他们就声称自己受到了伤害,然后把受害者变成自己。

不讲英语也能 “伤害” 到“脆弱的白人”

“脆弱的白人” 认为,外来移民不讲英语也是对他们的伤害。激进者直接攻击,不会英语就不配来到美国,到了美国就只能讲英语。但事实上,美国是一个没有官方语言的国家,英语并非美国的官方语言,而只是讲得最多的语言。

我在美国和中国人说中文的时候,好几次都看到过 “脆弱的白人” 投来敌视害怕的眼神。这种 “害怕” 和“委屈”比他们直接过来和我说“别说中文了!”,给我带来更大的心理阴影。

2019 年,杜克大学出现了一位 “脆弱的” 白人教授。

推特截图,在美国的公共场合说中文伤害了谁?

这位白人教授专门给整个专业同学发邮件,把这个邮件发给第二年的学生特此通知。邮件特别指出不让中国学生在学校里说中文,邮件描述中:“第一年来美国的中国留学生,大声说中文伤害了学校形象、影响杜克科研和师生亲密关系。”

显然处于优势的白人教授在这封邮件中却显得像是一个弱者,他虚构了不存在的威胁,认定 “你说中文就是伤害了我”,从而得以 “正大光明” 地霸凌和歧视刚从中国远道而来的学生。受到邮件影响的旁观者会不自觉地拒绝考虑中国留学生的处境,而先入为主地认定校方蒙受了并不存在的损失。

这位 “脆弱” 的白人教授在邮件还表现得相当有攻击性,声称要“找出这几个学生是谁,不让他们参加面试”。这种做法不但是歧视,甚至是相当恶毒,这些中国学生刚来到美国,就遭到威胁。校园招聘是学生获得就业最主要的途径之一,这几乎是用最大程度行为在伤害新移民,在国际一流的学府杜克,的确是骇人听闻。

虽然,这封邮件受到了留学生、学生组织和美国媒体的合力谴责,杜克大学最终开除了这位教授。但 “脆弱玻璃心白人” 在美国如恐怖电影中的丧尸层出不穷,不断涌现,不停地虚构根本不存在的威胁与伤害,:声称“我才是被误解被伤害被排斥被苛求的那个委屈万分的人”,拒绝有色人种讲述自己的经历。

白人往往对美国种族主义采取的多是视而不见

甚至,有很多 “脆弱玻璃心白人” 在网上、在游行中高喊”反种族主义就是要杀了我们!” 。等一下,所以,谁欺负你们了?谁剥夺了你们任何的公民权和机会?

“是哪个有色人种准备出台法律,要反对欧裔白人移民?”

- 1882 到 1943 年的排华法案,禁止华裔移民

“还是谁在立法让白人必须实行隔离?”

- 1876 到 1965 年的吉姆 · 克劳法,针对非裔种族隔离

“还是现在有人大规模的谋杀白人的孩子?把白人孩子带走交给有色人种抚养?”

- 北美约四百年屠杀原住民儿童历史,直到 1960 年盛行把原住民儿童交给白人夫妇领养

“脆弱白人” 的本质:维护种族主义

“脆弱白人” 从本质上讲,是拒绝承认种族主义的现实,拒绝讨论种族主义的弊端,所以尽管看起来似乎只有眼泪,但这种眼泪却依然在伤害着这个社会向进步的、公平的、善意的方向前进的努力,仍然是对种族主义的维护。

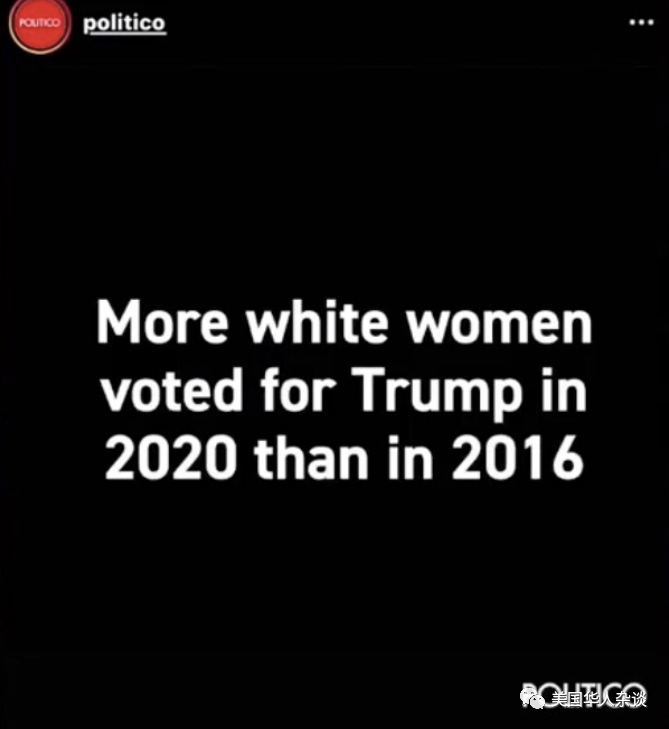

皮尤研究中心 (Pew Research Center) 数据显示,白人女性在 2020 年大选比 2016 年对特朗普支持还增加了。(2016 年特朗普为 47%,希拉里为 45%,2020 年对特朗普和拜登的支持,分别为 53% 对 46%)这个数据或许可以佐证 “脆弱的白人” 实际上却是一支正在壮大的力量。

我在写这篇文章时,不自觉地会有一种不自在的感觉,我总在提醒自己,不能以偏概全,“污蔑白人”。

美国大学(American University)科学艺术院系主任 Nabina Liebow 在《白人的眼泪:情绪调节和白色的脆弱》这篇论文中指出,有色人种比他们白人同辈和同事,总会被社会约束去隐形或者明确去 “调节气氛,照顾感受”,哪怕感到委屈了也要 “娓娓道来”,这种深度不平等感情支出,也是一种维持白人至上主义的体现。

明明是我们在历史上被歧视、被排斥和被边缘化。但是,我们有色人种在涉及种族不公正的时候,要控制情绪反应,要做更多的情绪工作。我们要 “寓教于乐” 的让白人意识到自己的特权,我们不能伤害白人的感情。不然呢,后果也许很可怕。

正如美国知名社会活动家贝尔 · 胡克斯(Bell Hooks)所说:

为了延续和维持白人至上主义,白人对美国黑人彻底殖民,包括情绪,殖民的一部分就是教导我们压制愤怒,我们对种族主义感到愤怒的时候,永远不能让白人成为愤怒的目标。

因此,白人通过 “我们才是受害者和假装脆弱” 来保护和隔绝白人处理种族主义,回避他其对他们作为道德主体应该承担的责任。白人和有色人种之间情绪调节的不平衡,诡异的永远保护隔绝了白人,白人的世世代代,都可以说“那是以前”,然后摆脱了去种族主义的义务。

白人曾经最喜欢的话:“我看不见肤色”。你是看不见肤色还是假装看不见种族主义?

我想起自己一年多以前的一次经历,来结束今天的讨论。

有一次,我和前公司白人男同事讨论我们都认识的几位亚洲女同事普遍遭到了性骚扰、被上司当作免费的秘书、被不合理分配了很多不在职责内的额外工作。我和他说:“公司亚裔女同事需要我们的帮助和支持,他们在职场依然遭遇剥削,包括性剥削。”

然后,他,竟然,哭了。他给我的回复是:“哦,那我有一次和一个亚裔女同事约会,她和我说,想生一个混血宝宝,我只想说,我可能也算个受害者。”

我当时无言以对,只是觉得不对劲。但我依然下意识去好心安慰他,并且对他表示赞同说:“第一次约会对方说这种话确实不合理。”

但是,后来回想他脆弱的哭泣,我越想越奇怪,他在约会的时候,被说了这样一句话,损失了什么?他怎么就受害了?我本来想和他讨论怎么帮助职场上的亚裔女同事,他非但没有对我们公司的女同事的遭遇和委屈感到一丝同情,还通过转移话题,停止了支持亚裔女同事的讨论。

而现在想来,他面对的我,明明也是亚裔女同事中的一员,我就在他的眼前,我们的经历和痛苦,瞬间就被忽视了,这让现在的我感到非常伤心。

下次,如果一个 “脆弱白人” 面对种族主义讨论,表达 “我也是受害者” 的时候,请告诉他不要再偷换主语。如果你不想讨论种族主义没关系,我没有义务安慰你教育你,你不懂可以去学习,用 “我也受害者” 去否认我们的经历,这样毫无意义。

参考资料:

https://www.pewresearch.org/politics/2021/06/30/behind-bidens-2020-victory/