本文作者程映虹,授权“正义补丁”网站转载发布。转载需征求作者本人许可,规范署名,违者必究

封面图来源:PBS

作者介绍:程映虹,美国特拉华州立大学教授,研究兴趣在现当代中国政治、意识形态和与世界之关係。著有Discourses of Race and Rising China (2019), Creating the New Man: from Enlightenment Ideals to Socialist Realities (2009), 在 The China Quarterly, Journal of World History 等国际学术刊物上发表十多篇论文。另有《菲德尔.卡斯特罗:二十世纪最后的革命家》、《毛主义革命:二十世纪的中国与世界》和《红潮史话》等中文作品。

学术方面的英文论述,有在美国的政治╱法律学者林垚和在欧洲的政治学者张晨晨的论文为代表。它们因发表于国际专业期刊,学术性更强,更重要的是都在一定程度上把问题放在中国近代政治思想史的脉络中分析。林垚的英文论文〈中国自由知识分子的川普化和灯塔主义〉(2020),用“川普化”指称中国很多被认为是政治自由主义(即支持和追求在中国实现民主宪政)的知识分子对川普的认同和支持,用“灯塔主义”指称他们对美国制度和社会的理想化,也称为“灯塔情结”。“川普化”和“灯塔主义”的联繫就是视川普主义为当代世界的灯塔。这个灯塔主义有政治意义上的和文明意义上的,前者是狭义的,主要是对美国政治制度的崇拜,后者是广义的,指对美国国家和社会作为文明体的崇拜。林文认为仅仅是崇拜美国制度不一定会导向种族主义,但是文明意义上的灯塔主义把美国文明等同于欧洲白人后裔基督教的文明,所以认为移民和种族/文化多元会侵蚀甚至毁灭美国文明,而放任移民和多元化的“白左”则是美国文明内部的破坏者。林文指出了自由派知识分子中“灯塔情结”的来源是晚清输入中国的科学种族主义和社会达尔文主义,但囿于文章的主题,并没有对这个来源和当今的华川现象之间的联繫做更充分的考察。

张晨晨的英文论文〈中国特色的右翼民粹主义?网路世界政治讨论中的身分,他者和全球想像〉(2019)抽样分析了中国互联网中针对欧洲难民危机的讨论。张此前有一篇专论“白左”一词在中国社媒流行的文章,可以视为这篇论文的前奏 (“The curious rise of the ‘white left’ as a Chinese internet insult,” 2017)。张这项研究的对象是当代中国的右翼民粹主义,并不专门是华川现象,但分析的观念和华川高度重合,可以视为华川的社会基础。研究得出的结论是,在中国社会裡,移民、文化多元和身分政治正在毁灭西方文明、“白左”则是罪魁祸首这样的看法有相当的普遍性。这种观点和西方的右翼民粹主义重合,但在中国民族主义的语境内就造成了一种内在矛盾和紧张,表现为一种“反西方的西方中心论”。在解释这种思想的来源时,张的文章也引述已有文献,上溯晚清,认为维新派知识分子和革命派政治家一开始接触西方理论时就不但受西方种族主义和社会达尔文主义的影响,而且是主动地选择了这些观点,这个脉络延续至今。

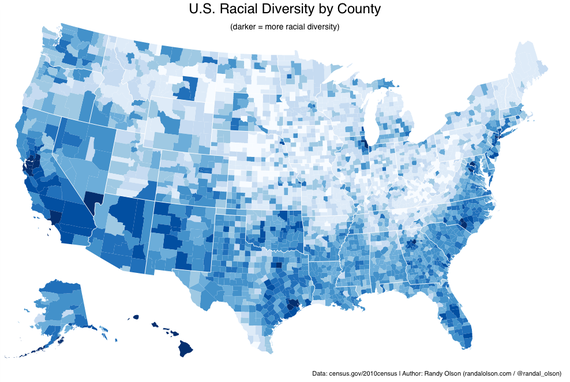

把林垚和张晨晨的研究放在一起,可以看出不只是著名自由派知识分子,而且相当一部分受过教育的并关心世界事务的网民也把西方文明视为白人文明,现在西方面临的是“野蛮要毁灭文明”的危机。这种观点当然有很明显的种族色彩。同样一批人也用相同的逻辑和立场来看待中国国内的族群、移民和宗教问题,认为以汉族为中心的中华文明也面临相同的危机。

以上论者都涉及但不专论华川与种族意识之关係。我在自己2019年初出版的《种族观念与中国崛起》书中,试图对种族观念和种族主义思想自文革结束至今的发展作系统的考察,中心观点是认为,随著民族主义的复兴和中国的崛起,种族观念甚至很大程度上的种族主义,已经成为当代中国官方意识形态和民间思潮相重合、号召力最广泛也最有凝聚力的成分。当代中国的种族意识首先反映在对“中华民族”的定义和认同上,其次反映在中国与世界的关係上,再次则反映在如何看待欧美国家内部的社会问题上,并且把欧美由移民、宗教和文化多元引起的问题和中国的族群和宗教问题相联繫。书中将中国社会的种族意识和对世界的看法相联繫,分析“川粉”和“白左”这些新概念,观点基本和上述论者是一致的。本文依据此书的观点,结合两年来尤其是华川对2020年美国大选的反应,对华川与种族意识之关係做一个大略的历史和理论的梳理。

图源:FT.com

从种族意识的视角可以对华川的演化史做如下描述:它始于2015年左右开始的“白左”一词,其流行基本上框定了华川此后的思想路径和话语表达,经由2016年后支持川普政治中的种族主义因素,对2019-2020年的BLM(黑人生命权)运动的否定,最后是2020美国大选后,认为美国面临的与其说是选举是否造假,不如说是西方白人文明的生死存亡。

“白左”这个概念是华文世界特有的,它是对西方社会主张“政治正确”贴标籤的贬义词,初现于网路讨论中对西方尤其是西欧一些国家接纳来自中东和北非的难民的强烈反应,后来泛指西方社会对种族、族群、宗教、文化、婚姻与性别中各种弱势或者少数群体的同情和政策,也包括环保主义和动物保护主义,西方社会原来就有的左翼思想当然也包括在内。“白左”的批判者认为这种同情和政策使得西方敞开了大门,麻木了维护自己文明特性的敏感,损害了经济增长的动力,甚至丧失了捍卫自己文明的意志,成为瓦解西方文明的内部因素。

为什麽我认为“白左”是一个种族概念?这是因为它把政治立场与特定人群的种族或者族群身分挂钩。回顾历史,上个世纪西方知识界和文化界有太多的前往苏联、中国、古巴和其他社会主义国家朝圣的左派,甚至包括教会的亲苏亲华人士,还有政界的社会民主党和社会党、工党、以及美国民主党中的左派。很多人以社会主义国家和政治领袖为参照批判西方制度,可以说比今天的政治正确更左。这些人绝大多数都是欧美白人,但是他们在中国一向被称为“西方左派”,而不是“白左”。反过来,当今西方社会的种族和族群背景远比当年複杂,尤其非白人对社会活动的参与远远超过当年。为什麽当年货真价实的白人左派在中国被称为西方左派,而今天欧美肤色各异的政治正确信奉者却得了“白左”的标籤呢?我认为这是因为随著中国的崛起,种族意识从幕后走到台前,进入了日常语言,“西方”的概念过去还被阶级、民族和地域遮盖(这就是为什麽过去称“西方左派”),现在却在很多人那裡被完全种族化了:西方文明就是白人的文明,背叛这个文明的白人就是种族的叛徒,所以称为“白左”。而西方其他族群本来就是他者,被排除在“西方人”之外。

中国人对自己国族和文明的定义,也可以佐证“白左”是个种族概念。例如“汉奸”一词:中国是汉人的国家,中国文明就是汉人的文明,背叛中国的人就是汉奸。这是一种国族概念上的排斥和忽视。我在自己的〈“白左”与“汉奸”:民族国家内部的他者〉中提出这个问题,一些人说这是咬文嚼字,因为这裡的“汉”早已超出狭义的汉族泛指中华了(说这话的可能汉人居多)。但我觉得这恰好说明以“汉”代“华”这样的汉文化中心主义已经潜移默化,到了不以为错的地步了,指出这样的文字表达问题并不是无事生非,不是走过头的政治正确。大陆和台湾都废除过很多有关族群的沿用已久的排他性和贬抑性的用词,这些用词都反映了主体族群的意识。“汉奸”一词用单一族群的叛徒指代国族的叛徒,这样的概念只有中国才有。日本的王珂教授在〈“汉奸”的诞生:近代政治认同的塑造和弔诡〉一文中说清了这个问题。在这个种族性的国族观下,用汉奸指称对本国的背叛者,也用“白左”指称对西方的背叛者,二者在逻辑上同构。所以,由中国人发明这个在西方没有人使用的“白左”并不奇怪。

华人世界反“白左”的话语在2016年美国大选中找到了正面和反面人物:川普和希拉蕊。通过这次选举,反“白左”的意识形态话语进入了现实政治。在美华人(无论公民与否)一反平素的政治低调,对川普的支持非常热烈,出现了川普粉丝团(助选团)。而在中国大陆的知识分子和社媒圈裡川普的崛起也成为热门的公共话题,有各色人等都“川起来了”的说法。虽然对川普的支援有很多政治和社会因素,甚至也有看政治素人真人秀的心理,但认为川普反对政治正确,捍卫白人基督教文明,而希拉蕊身为白人女性职业政治家,其政治正确和道德虚伪会进一步损害这个文明,也会损害美国华人的利益,这样一个基于种族意识的推断无疑是一个重要方面。川普执政后,他在国内族群关係、移民和宗教一系列问题上明显带有种族色彩或者后果的政策受到广泛的批评,尤其在非白人群体中,但人数众多的华川群体不但不接受这个批评,反而把川普的言行视为纠正政治正确的举措,在非白人群体中显得很另类。

图源:History

此后的BLM运动推动了华川种族话语的进一步发展。BLM被很简明地译为“黑命贵”,这个译法在偏离这个名词本意的同时强化了华川对黑人的偏见,似乎黑人在利用自己的种族身分做非分之想,要求特殊对待,我认为这就是“贵”的潜在心理含义(贵于他人)。此外,这个翻译中的“黑命”,由于省略了“人”,在中文裡有一种轻佻感(英文中的black在这个语境下就是“黑人”)。对比之下,很多西方国家的媒体直接搬用BLM,如果有意译,至少德文、法文、俄文和西班牙文中都没有中文“黑命贵”的含义。日本媒体也用BLM,如果要意译,大意是黑人命也珍贵,也重要,这符合BLM的本意(这裡根据的是在这些国家生活或者研究这些国家的朋友的回馈)。中文世界也有不同于“黑命贵”的译法,它们都用全称“黑人”,也没有“贵”,比较常见的是“黑人命也是命”。但“黑命贵”恰恰是华人世界中最流行的,尤其在知识分子网路社群中,也包括一些媒体,这不仅仅因为它更简明,而是反映了对这场运动的评价和心理反应。

华川认为黑人在美国已经被政治正确过分优待甚至娇宠成习,不用工作也能生活,而华人虽然各方面更优秀,却成为对黑人倾斜的种族政治正确的牺牲品。这就是对把社会资源配置的不满(且不说这种不满有没有根据)种族化,是种族主义最常见的来源和动力──种族主义从根本上说不是抽象观念,而是反映了以种族为群体的利益,儘管这裡的“种族”常常是一种想象和构建。所以,“黑命贵”从种族政治的角度先入为主地塑造了对这场运动的描绘和解释,发展了由“白左”开始构建的对西方尤其是美国政治的种族话语:对想像中的西方左派使用“白左”,对具体可见的黑人运动使用“黑命贵”,加起来就是一套完整的种族话语。值得指出的是,一些政治上反川普的华人也仍然使用“黒命贵”,对美国民主党政治家在运动中单膝下跪表示不屑和鄙视。可以说,华人反川派拒绝川普的理由主要是他危害美国民主,对华政策是出于机会主义和国内政治的需要,而并不太在意川普政治中种族主义的因素。

2020年的美国总统大选前后,尤其之后,华川现象进入了一个新的阶段。这个阶段始于对川普获胜的强烈期待,发展成对选举合法性的质疑,在过程中,认为川普获胜与否将决定美国和西方文明的生死存亡的观点逐渐凸显,直到最后阶段出现“文明高于制度”的说法,浓缩了华川的观点。“文明高于制度”是大陆社会学家孙立平在12月初提出来的,离美国大选结束已经一月有馀,当时川普支持者在很多州提出的对选举结果的质疑和挑战都被证明是没有根据的,国际舆论,尤其是美国的盟国都认为拜登选举的胜利难以动摇。理性的华川到了这个时候当然会看清(不是认可)这个现实。就在这个时候,被认为是拥川派的孙教授在他的个人网页“孙立平社会观察”中发布了一则非常简短的评论:

关于美国大选的结果,关于谁胜出的意义,关于未来世界的走向,关于贺张观点引起的争论,关于与此有关的林林总总,特别是论证与逻辑,我只想说一句:文明高于制度。

孙教授是大陆著名公知,对本国社会的观察和评论敏锐、深刻、理性,影响广泛。此前,11月3日,美国大选当日,孙教授曾发布〈大选之下,美国面临什麽真问题?〉的文章,认为美国有三大危机:民主政治结构的危机、社会的撕裂,和文明衝突内部化,一个比一个更深层。“文明衝突内部化”是指西方国家内部“主体人口”丧失多数地位,社会被迫向新结构和新体制的转换,他认为这种转换究竟是“风和日丽”的还是“腥风血雨”的还有待观察。到了12月初,孙教授“文明高于制度”这段没有任何说明的宏大话语自然会引起猜测和评议。几天后孙教授专门发文,仍然很短,内容第一是说美国面临的已经不是选举制度的问题,而是他此前提出的文明衝突内部化。第二是“解决这个危机的窗口期在时间的意义上已经极为有限,其部分原因可以见之于萧功秦教授下面的一段话”:

一位白左教授来我家,我向他谈起我的担忧,说若干年以后,美国黑人数量超过了白人,并且按照黑人要求,修改了美国的宪法,美国将变成南非,你们怎麽办?他居然说那也没有办法,因为每个人都是平等的,他们人数多,他们说了就应该算。我立即意识到这样的讨论已经无法进行下去了。

从这些文字来看,孙教授有关美国文明危机的讨论中唯一具体的事实是黑人人口要占多数,会从根本上改变美国,而且有紧迫感。他把白人描绘成被民主原则束缚手脚而软弱认命,这无疑是反“白左”话语。黑人是至今为止美国人中间的异类,美国文明的危机就是黑人人口要超过白人的危机。我这样的解读,可能并不过分。华川中,尤其是在微信圈裡,黑人由于其肤色而被当作一个全球性的同质群体,对黑人的种族歧视不但很普遍,而且其表现有时用仇恨和诅咒都不过分。从美国到欧洲和南非,黑人的存在导致了文明的衰落,在华川那裡这些似乎成了无需证明的公理和事实。

孙教授接著说:“请不要在种族歧视的意义上解读这段话,我要讨论的只是一个事实。”但这段话离开了种族歧视是无法解读的,何况其内容也并非事实。历史上黑人民权运动的主流和精英都是在美国立国原则和宪制范围内争取权利的,美国宪制发展和完善的历史也就是黑人人权得以实现的历史,凭什麽认为黑人占了多数就会修改宪法?从经济、政治到文化,黑人参与了美国文明的创建和发展,他们难道不是美国人?即使从人口来看,黑人人口的增长相比其他族群其实是稳定的,有什麽根据说他们会超过白人?美国今天的种族概念早已非常複杂,很多自认黑人的其实和过去概念中的黑人很大程度上是不一样的,其内部有很大的政治和社会差异,单凭族裔很难将之视为具有同一利益诉求的整体。反过来,也不存在一个和黑人对立的白人整体。黑人和白人之间,即使在种族关係上,也存在著你中有我、我中有你的交错,何况还有其他族裔和混合人群。把美国种族关係简化为黑白分明、利益对立,认为黑人甚至对美国国家制度有根本性的异见,一旦成为多数就要修改宪法,这些知识和判断恐怕多半基于自己种族主义的臆想。

孙教授还说美国当前的问题“也许只有在这种视野中才能得到真正的理解”,所以“不是简单的制度失效问题,而是文明面临的挑战……制度不是万能的。”结合上下文,我的理解,这是说美国文明是在白人占多数的历史条件下建立的,人人平等的美国制度只有在白人占多数的情况下才有效,所以当白人不再是多数时,这个制度就失效了,文明也就崩溃了。建立在白人多数基础上的文明高于建立在人人平等基础上的制度,所以身处紧迫的窗口期,维持人人平等的制度就应该让位于保卫白人占人口多数的措施,这就是“文明高于制度”。文明取决于人种,人人平等的民主制度只有在白人多数的情况下才是可行也可欲的,如果它导致或者不能制止白人数量相对大幅降低,就不是一个好的制度。这个推断,是把一个在发生学意义上有一定根据的过程(即现代民主制度确实是在以白人为主体的国家首先建立的)当作规律和法则。如果它是对的,那当代西方绝大多数人文社科理论都可以大大简化甚至重写,例如宪政民主和自由人权的前提就变成了种族比例。不但如此,按照这个逻辑,非白人国家能否实现民主化不也成问题了吗?

有关民主和西方文明盛衰的讨论在西方汗牛充栋,但就公开的而言,似乎没有把民主归之于种族构成的。值得注意的是,和中国当代知识分子有相似历史经验的当代俄国知识分子也有类似华川的观点,甚至要早二十年,理论性更强。我在两年前的〈拒绝西方“政治正确”,维护俄国“特殊性”〉的文章中介绍过这方面的情况。简单来说,自苏联晚期开始,一些苏联/俄国民族主义知识分子就对西方政治正确正在造成种族和文化多元,最终将改变西方人口比例,造成文明的衰落甚至灭亡而担忧。弔诡的是,这些人在苏联时期很多是反共的异议人士或者自由主义知识分子,后来是大俄罗斯沙文主义者,但他们都不愿意看到西方丧失白人的种族特性。例如著名社会学家库兹洛夫(Victor Kozlov)是俄罗斯学界民族主义代表人物之一,自称在苏联时期是体制的不合作者,所以选择了官方教条性相对不强的西方族群研究。他前期是一个族群融合论者,后来认为西方的种族平等和文化多元是“反科学的人道主义”,意为人种在生物学上就是不平等的,所以种族平等的政策虽然符合人道主义,但却反科学。

图源:theatlantic.com

另一个很早就批判西方政治正确的学者是亚历山大.季诺维耶夫(Alexander Zinoviev)。他是苏联著名哲学家,政治异见者,1978年被驱逐到德国,1999年回国。他是苏联解体后“何谓俄罗斯”以及如何定义“俄国性”这些讨论中非常有影响的思想家,但这种关注是和他对“何谓西方”的理解分不开的。他创造了一个Zapadoid即“西方人”的概念,认为西方人首先是一种独一无二的生物性的存在。他说美国在人口构成上“始终保持它本来的形式,就是美国永远存在下去的基础和保障。”非西方移民不但不会被西方同化,反而会对西方带来不可逆转的退化性影响,使得西方非西方化。季诺维耶夫在西方多年的生活,使得他对西方政治正确性逐步渗透社会生活有了切身体会。他认为如果要讨论西方文明,就必须考虑创造这个文明的特殊的“人类材料”,而不仅仅是社会性因素,然而“西方有自己的禁忌……从客观的学术角度把创造西方文化的人作为一个社会历史性存在来讨论,总是会带来种族主义的指控。”

俄罗斯民族主义者以白人种族自居,在国际上它对西方国家的非白人移民特别敏感,反对各种导致族群和文化多元的政策;在国内它认为俄罗斯要从西方丧失文明特性中吸取教训,坚持单一种族的国族意识,压制和排除非俄罗斯族尤其是亚洲民族在俄罗斯国族身分中的地位,强烈反穆斯林。俄罗斯的这些种族民族主义思想,在中国完全有它的对应:认为“黄种人”和白种人同属优等种族,文明就是优等种族创造的,种族多元化会从根本上毁灭文明,反黑反穆,国内坚持大汉种族主义,压制非汉族群。

在大致梳理了华川种族话语的脉络之后,进一步的问题是为什麽种族意识或者种族主义在华川尤其是知识分子中如此强烈,甚至可以说是毫无顾忌?这个问题已经有一定的研究和文献,本文受主题所限,仅仅从思想史的角度提供两个想法。首先,最重要的是,中国近代启蒙运动并不是一个独立的以个人权利为中心的思想运动,西方启蒙思想是和进化论及种族主义同时介绍进中国的,探讨群己权界的人也是把种族主义和社会达尔文主义介绍进中国的人。和进化论及种族主义同时进来的还有民族主义和国族观念,这些在当时的语境下都很容易用种族优劣、优胜劣汰的话语来表达。反清革命在当时就被宣传为优秀的汉族反低劣的满族的种族革命。因此,种族主义和其盟友社会达尔文主义从一开始就在近代中国思想中留下了结构性的影响(即成为对世界的知识和观念的一部分,例如很多人心裡的世界秩序就和种族优劣有关),和进步、发展、国族等等现代性观念纠结在一起,在很多人那裡是不自觉的、天经地义的。有关自由主义在中国的讨论中,一个重要问题是个人和集体(国家)的关係。种族观念和种族主义都是强烈的反个人的集体观念,因为它们认为个人的身分和认同都是由所属的种族决定的。在西方,从启蒙运动中成长起来的以个人为本位的自由主义,和以种族和国家为本位的种族主义、国家主义基本是两个观念体系,但在中国却出现了“自由主义者”也是毫不掩饰的种族主义者的怪相。

其次是和华川知识分子的知识结构和兴趣导向有关。如上所述,中国近代启蒙思想中先天就有种族观念,但中国大陆的教育从来就是把种族主义作为西方帝国主义和殖民主义的意识形态来批判,而不是一个带有普世性的人类现象,导致反种族主义在很多人──尤其是自由主义知识分子──那裡变成共产党的宣传或者左翼的反西方理论。西方种族主义的历史和现实在中国自由派知识分子那裡并不是完全不存在,而是不属于他们关心的世界,感性上就被排斥在他们心目中的西方之外。他们对西方的了解从一开始就是政治导向的,以中国为中心的,关注那些能够和中国的现实做对照的,尤其是对当前他们的政治议程有用的。例如对纳粹反犹,很多人主要是从对极权主义的批判出发,把它和文革做对照,很少有人在知识和感性上把它置于对“西方”的整体了解中。种族科学在纳粹之前并不是专门针对犹太人的,也不是必然要和某个极权制度相联繫的。德国早在20世纪初就在它的非洲殖民地试验过类似的种族灭绝了,而美国在同一时期种族主义的理论尤其是科学种族主义,对纳粹理论也有相当影响。然而,这些历史并不在有关“西方”的知识范围内。(附带说一下:中国有影响的知识分子中几乎没有研究非西方世界的,这又和西方的公共政治讨论形成了鲜明对照)。总之,凡是不利于一个自由民主人人平等的西方形象的历史和现实都被本能地过滤,其典型表达就是“美国确实有过奴隶制和种族隔离,但是……”。这种对西方种族问题的迴避,其实是他们自己思想中的种族意识对反种族主义的本能的抵制,在这次华川现象中暴露无遗。不要说在奉行政治正确的西方知识界,就是亚洲其他国家的知识分子群体中,如此大量的、公然的种族主义言论也是罕见的。